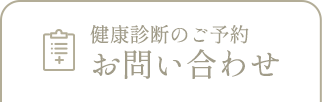

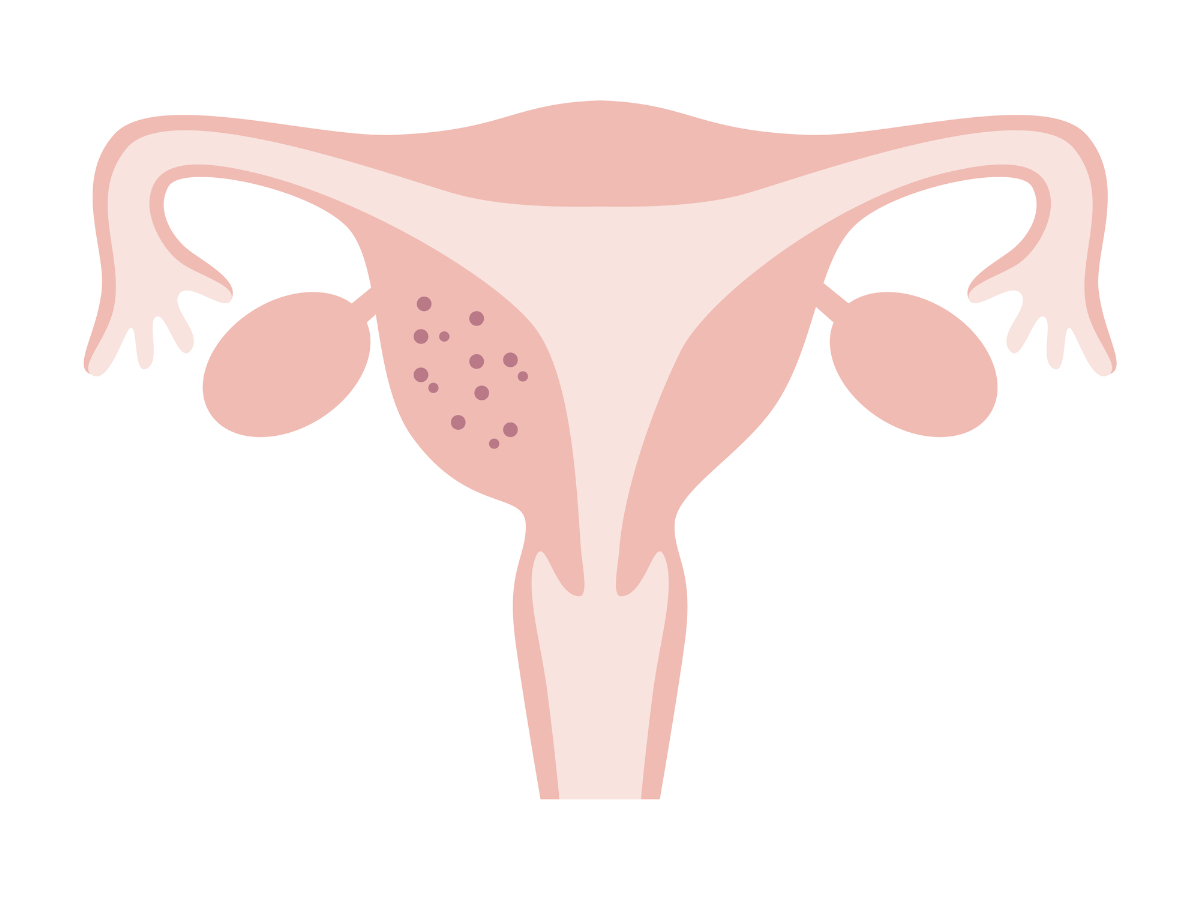

子宮筋腫

子宮筋腫は、平滑筋細胞が増殖してできる良性腫瘍です。30~50代女性の約3~5割が少なくとも1個の筋腫を持ち、微小なものまで含めると約8割近くの女性に見られると言われています。

子宮筋腫は、平滑筋細胞が増殖してできる良性腫瘍です。30~50代女性の約3~5割が少なくとも1個の筋腫を持ち、微小なものまで含めると約8割近くの女性に見られると言われています。

子宮筋腫の原因

詳しい原因はまだ明らかではありません。女性ホルモンの影響で大きくなり、初潮後の若い世代でも発生することがあります。閉経後はホルモン分泌が減少するため徐々に縮小しますが、完全に消えることはありません。

子宮筋腫の症状

一般的には経血量の増加やレバー状の血の塊が出ることが多いです。貧血や立ちくらみ、倦怠感が現れることもあります。筋腫が大きくなると周囲の臓器を圧迫し、頻尿や便秘などの症状が出る場合もあります。

子宮筋腫の検査方法

内診や経膣エコーで、子宮筋腫の位置・大きさ・数を確認します。筋腫が大きい場合や数が多い場合、または悪性腫瘍が疑われる際には、CTやMRIによる精密検査を行う場合もあります。

子宮筋腫の治療方法

筋腫が小さく症状もない場合は経過観察にとどめることが多いです。近いうちに妊娠を希望している方や月経異常などで生活に支障がある場合は、ホルモン療法をはじめとした薬物療法、または手術を行います。

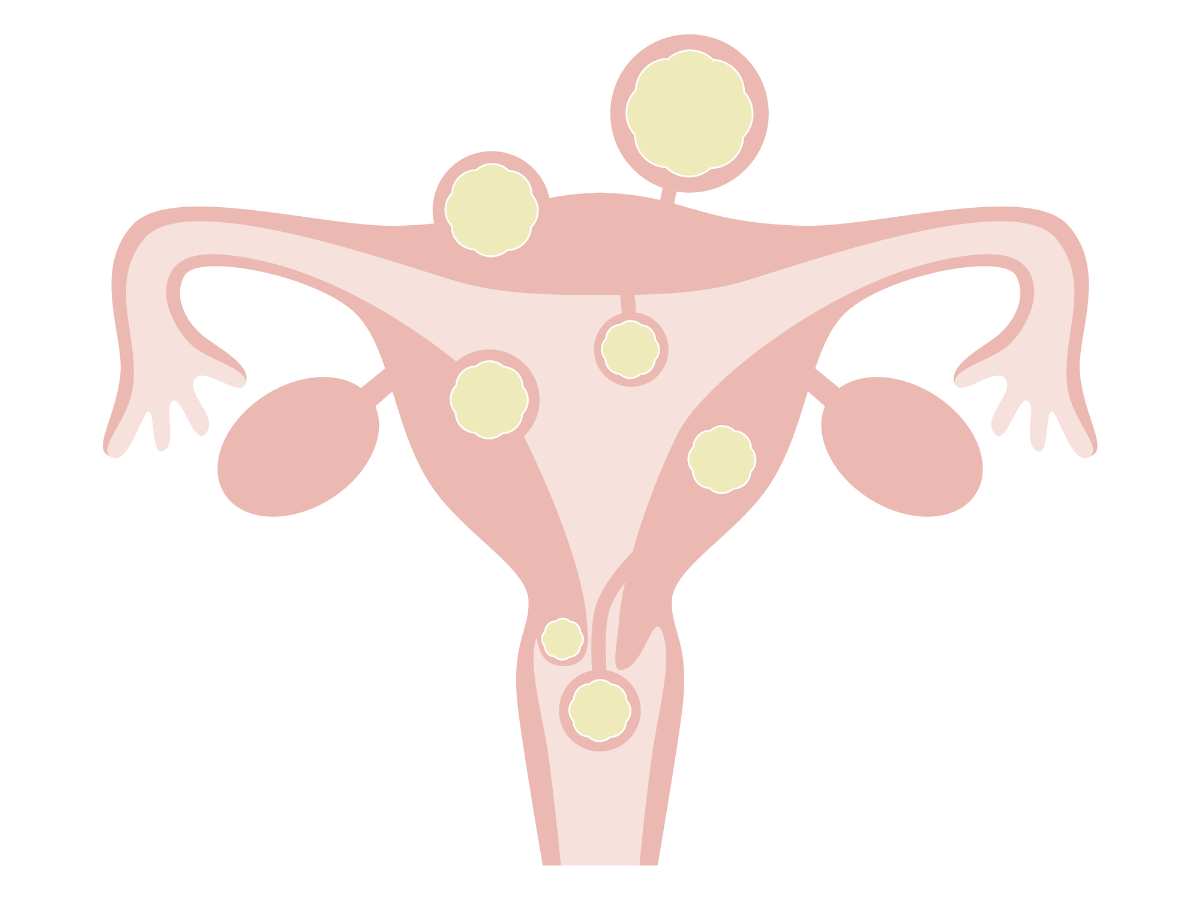

子宮内膜症

子宮内膜症は、本来子宮内にある子宮内膜の組織が、卵巣や卵管など子宮以外で増殖してしまう病気です。卵巣嚢胞や癒着の原因になったり、様々な痛みを引き起こしたりすることがあります。

子宮内膜症は、本来子宮内にある子宮内膜の組織が、卵巣や卵管など子宮以外で増殖してしまう病気です。卵巣嚢胞や癒着の原因になったり、様々な痛みを引き起こしたりすることがあります。

子宮内膜症の原因

月経血が子宮から卵管を通って逆流し、子宮内膜の組織が腹腔内で付着・増殖することで発症するという説が有力です。近年は子宮内膜症の患者が増加しています。晩婚化や晩産化などのライフスタイルの変化が関係していると考えられています。

子宮内膜症の症状

最も多い症状は「痛み」で、月経痛や腰痛、腹痛など様々な形で現れます。これらの症状は20~30代に多く、年齢とともに女性ホルモンの分泌が減少すると次第に軽くなっていきます。

また卵巣嚢胞となったり、子宮や卵巣の機能を妨げ不妊症の原因となったりすることもあります。

子宮内膜症の検査方法

問診と内診で子宮や卵巣の動き、圧痛の有無などを確認します。必要に応じて超音波検査やMRI検査を実施し、子宮や卵巣の腫れなどを確認します。また、血液検査で腫瘍マーカーの数値も確認します。

子宮内膜症の治療方法

解熱鎮痛剤を使用した対症療法や、薬剤でホルモンの分泌を抑えるホルモン療法、手術療法があります。

手術の際は負担の少ない腹腔鏡手術が選択されることが多いですが、広範囲な病変を取り除くために開腹手術を行うこともあります。

子宮腺筋症

子宮内膜に似た組織が何らかの原因で子宮の筋層内にでき、増殖する病気です。女性ホルモンの影響で進行し、子宮筋層が厚くなって子宮全体が肥大することがあります。主に30~40代の出産経験のある女性に多く見られ、閉経後は次第に落ち着きます。

子宮内膜に似た組織が何らかの原因で子宮の筋層内にでき、増殖する病気です。女性ホルモンの影響で進行し、子宮筋層が厚くなって子宮全体が肥大することがあります。主に30~40代の出産経験のある女性に多く見られ、閉経後は次第に落ち着きます。

子宮腺筋症の原因

女性ホルモンの一種であるエストロゲンが病気の進行や悪化に関与することは分かっていますが、明確な原因はまだ分かっていません。さらに、出産や流産、子宮内膜症も発症に関係している可能性があると考えられています。

子宮腺筋症の症状

主な症状は月経時の強い痛みです。そのほか、経血量が増える過多月経や、出血期間が長引く過長月経が見られることがあります。貧血を引き起こす場合もあります。進行すると慢性的な骨盤痛などが現れることもあります。

子宮腺筋症の検査方法

まずは問診でどんな症状が出ているかなど、生活への影響を確認します。次に内診を行い子宮の大きさや、子宮の可動性、ダグラス窩や卵巣の状態を診察します。

場合によっては画像診断(超音波検査・MRI検査)で子宮や卵巣の状態を検査し、診断を確定します。

子宮腺筋症の治療方法

子宮腺筋症の治療は、大きく薬物療法と手術療法の2つに分けられます。

薬物療法

まずは鎮痛薬で症状を和らげる治療が行われます。痛みが強い場合には、低用量ピルや黄体ホルモンの内服薬を行います。黄体ホルモン放出型子宮内システムという子宮内避妊器具や、GnRHアナログという薬剤を使用することもあります。

手術療法

根治を目的とする場合、子宮全摘出術が選択されます。手術の方法は子宮の状態に応じて、開腹手術・腹腔鏡手術・膣式手術のいずれかから決定されます。

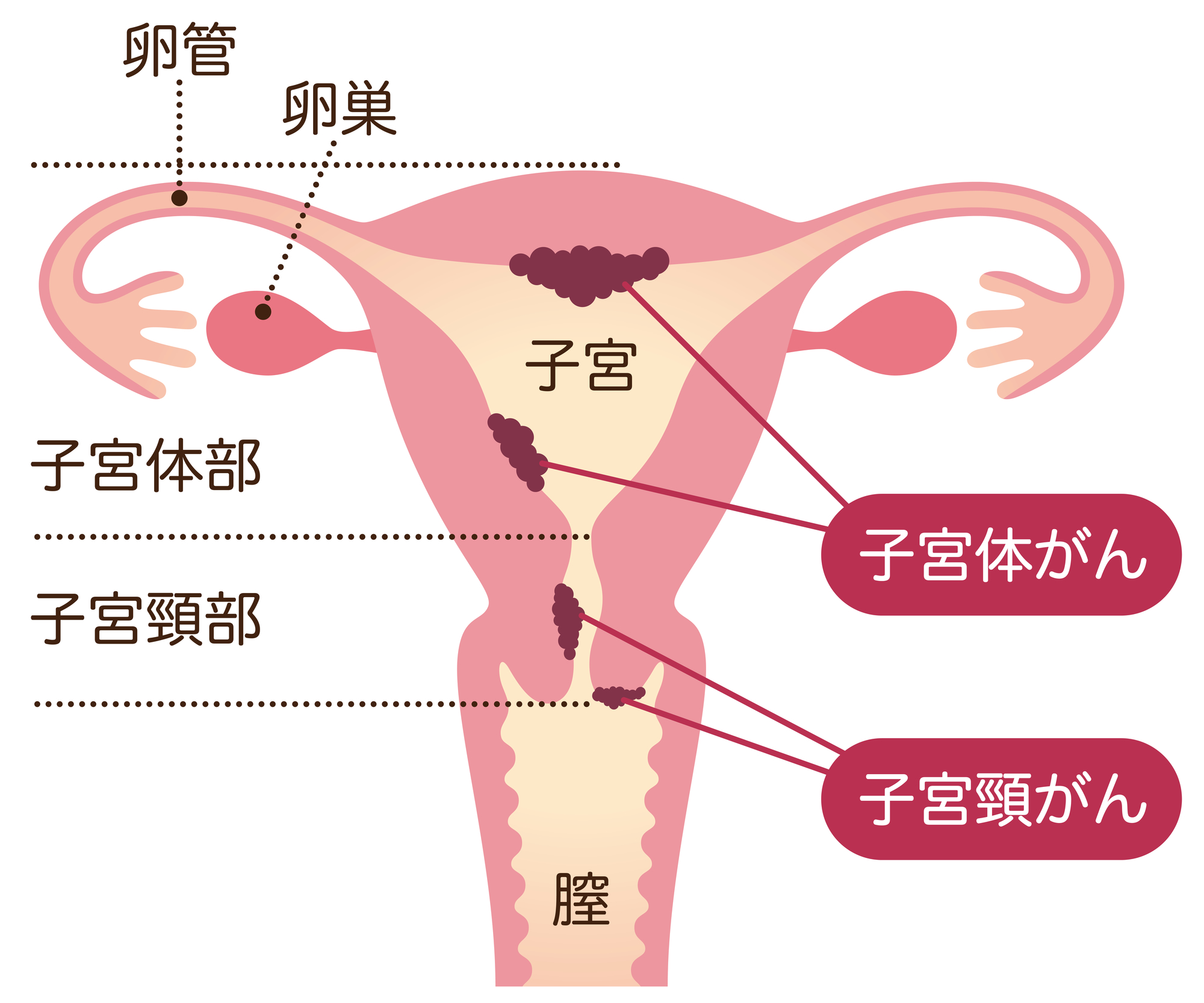

子宮頸がん・子宮体がん

子宮にできるがんには子宮頸がんと子宮体がんがあります。

子宮にできるがんには子宮頸がんと子宮体がんがあります。

子宮頸がんとは

子宮の入り口にある細い部分(子宮頚部)の粘膜に発生するがんのことです。初期段階では粘膜内に留まっていますが、進行すると子宮の筋層へと広がります。さらに悪化すると、膣や子宮周囲の組織へ浸潤したり、骨盤内のリンパ節に転移したりすることもあります。

子宮体がんとは

子宮体がんは、子宮の本体部分にできるがんで、多くの場合は子宮内膜から発生するため「子宮内膜がん」と呼ばれることもあります。

子宮頸がん・子宮体がんの原因

子宮頸がん

HPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスが、子宮頸がんの発生に強く関連しています。

HPVは主に性交を通じて感染し、性交経験のある女性の50~80%が一度は感染すると考えられています。若年での性交や多産、喫煙など様々な要因が発症リスクを高めると考えられています。

子宮体がん

初産年齢が高い、閉経、肥満、ホルモン異常などの要因が子宮体がんの要因になっていると考えられています。

子宮頸がん・子宮体がんの症状

子宮頸がん

不正出血や下腹部の痛み、性交時の痛みなどの症状があります。発症しても初期には自覚できる症状がほとんどなく、進行してから気づくことが多い病気です。

子宮体がん

最も重要なサインは不正出血です。おりものに少量の血が混ざって褐色に変化する程度の時もあります。腫瘍が大きくなると、下腹部の痛みや足のむくみ・痛み、排尿や排便の障害といった症状が現れることがあります。特に閉経後に少量で長く続くような出血がある場合は要注意です。

子宮頸がん・子宮体がんの検査方法

1診察

医師による問診を行います。

生理周期や直近の生理の様子、妊娠歴などの婦人科的な情報に加え、既往歴や家族歴など健康状態について詳しくお伺いします。

※子宮頸がん検診は、生理中でも出血が少量であれば検査が可能な場合があります。ただし、正確な結果を得るために生理後の受診をおすすめします。

※子宮体がん検診は、子宮内の細胞を採取するため、細胞が採取しにくいことや感染などのリスクを考慮し、生理中の検査はおすすめしておりません。あらかじめご了承ください。

2検査

子宮頸がん検査

ブラシやヘラを使って子宮頸部から細胞を採取し、顕微鏡で観察して異常がないかチェックします。異常が見られた場合は、HPVへの感染を調べたり、コルポスコピーという膣拡大鏡を使って細胞の異常が見られる場所の組織を採取し、病理検査を行います。

ブラシやヘラを使って子宮頸部から細胞を採取し、顕微鏡で観察して異常がないかチェックします。異常が見られた場合は、HPVへの感染を調べたり、コルポスコピーという膣拡大鏡を使って細胞の異常が見られる場所の組織を採取し、病理検査を行います。

子宮体がん検査

子宮の内部に細い器具を挿入し、子宮内の細胞を採取して病理検査を行います。ただし、高齢の方などで子宮内への器具挿入が難しい場合は、超音波検査やMRI検査で確認します。子宮体がんの影響で子宮内膜の厚みが増している場合には、超音波検査が特に有用です。

子宮の内部に細い器具を挿入し、子宮内の細胞を採取して病理検査を行います。ただし、高齢の方などで子宮内への器具挿入が難しい場合は、超音波検査やMRI検査で確認します。子宮体がんの影響で子宮内膜の厚みが増している場合には、超音波検査が特に有用です。

当院では、柔らかい器具を使用し、経験豊富な専門医が検査を担当することで、痛みや出血をできる限り抑え、安心して検査を受けていただけるよう努めています。

3結果

検査結果は医師より直接ご説明いたします。※超音波検査の結果は当日にご確認いただけます。

子宮頚部異形成

子宮頚部異形成は、子宮頸部の粘膜にある細胞が正常とは異なる形態を示す状態を指します。

がんではありませんが、放置すると一部が子宮頸がんへ進行する可能性があるため、注意が必要です。

子宮頚部異形成の原因

主な原因はHPV(ヒトパピローマウイルス)感染です。特に発がん性の高い型に感染すると、細胞に異常が生じやすくなります。喫煙や免疫力の低下、性交開始年齢が若いこと、多数の性交パートナーなどもリスク要因と考えられています。

子宮頚部異形成の症状

ほとんどの場合、自覚症状はありません。そのため定期的な子宮頸がん検診で異形成が見つかることが多いです。進行すると不正出血や性交時の出血が見られることもあります。

子宮頚部異形成の検査方法

子宮頸がん検診で行う細胞診(パップテスト)が基本です。異常が見つかった場合は、HPV検査やコルポスコピー(膣拡大鏡検査)を行い、必要に応じて組織を採取して病理検査を行います。

子宮頚部異形成の治療方法

異形成の程度によって対応が異なります。

-

軽度異形成(CIN1)の場合

- 多くは自然に改善するため、定期的な経過観察が中心です。

-

中等度~高度異形成(CIN2・CIN3)の場合

- 自然治癒は少ないため、子宮頸部の異常部分を切除する円錐切除術などの治療が行われます。

治療後も再発を防ぐために定期的な検診が必要です。